前回は、床塩ビシートが床仕上材としてどのような特徴を持っているのか、という話を取り上げてみました。

建物の多くの場所で採用される床仕上材だけあって、様々なメリットを持っている床材だということが伝わったかと思います。

コストが安く済むという特徴を持っている以上、どうしても意匠性についてはやや弱い部分があるのはもう仕方がないでしょう。

しかし意匠性よりも機能を重視したい部屋というのは、建物の中にはたくさんあります。

カーペットが持っている模様の美しさや毛並みの質感よりも、床塩ビシートが持っている耐水性や清掃性が求められる部屋は多いはずです。

前回と似たような例になってしまいますが、浴室の手前にある脱衣室などでカーペットを採用すると、最初は見栄えが良いので満足することは間違いありません。

しかし脱衣室は必ず床が濡れてしまう部屋ですから、毎日少しずつカーペットが濡れてしまうことは避けられず、完全には拭き取りが出来ないカーペットはすぐに汚れてしまうでしょう。

そうなれば、結局見映えの良さはあっという間に失われてしまい、耐水性も清掃性もなく意匠性もない床仕上材という事になってしまいます。

そうした残念な状態にならない為にも、その部屋が求めている条件を満たした床仕上材を選定していくのが設計者の役割です。

建築の知識があまりない人が失敗しそうな部分でも、様々な経験を積んでいる設計者であれば、知識と経験によってそうした問題を避けることが出来る。

ちょっと大げさな表現になってしまいますが、それこそがプロの仕事ではないかと思います。

そのあたりの特徴を色々と考えていくと、高い機能性とそこそこのデザインを持っている床塩ビシートの出番は結構あるな…という話になってくる訳です。

ということで、今回は引き続き床塩ビシートについての話で、基本的な納まりがどうなるかを考えてみることにします。

■床塩ビシートの納まり

床塩ビシートを施工する前の状態は、長尺シートという別名がある通り、長い材料がロール状になっています。

材料の厚みは2mm程度と薄く、そしてある程度の柔らかさを持っている為、現場でカットするなどの加工は比較的容易な材料でもあります。

このあたりの柔軟性こそが、床塩ビシートが施工性に優れていると言われる大きな要因ではないかと思います。

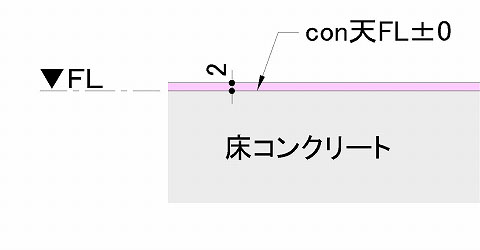

そんな床塩ビシートが具体的にはどのような納まりになっているかですが、まずは下地がどうなのかというあたりから考えてみると…

床塩ビシートの下地として主に使われるのは、以前も紹介しましたが、コンクリートスラブが恐らくは圧倒的に多いはずです。

ロール状になった床塩ビシートを、床下地として施工してあるコンクリートスラブに接着剤で貼っていく。

これは床塩ビシートの基本的な納まりのパターンになります。

■マンションの床納まりでは

コンクリートスラブに対して直接接着剤で床塩ビシートを貼っていく、というのが基本的な納まりになる。

これは先程も説明した通りの話で、この基本パターンを知っておけば、床塩ビシートの納まりとしてはある程度クリアという感じです。

しかしもちろん例外もあります。

例えばマンションなどでは、キッチンや浴室などの水廻りの範囲にあるコンクリートスラブをあらかじめ下げておくことが多いです。

コンクリートスラブを下げておくと、床仕上げ面とコンクリート面との間に隙間が出来てしまうので、その隙間を埋めるために何らかの材料を使う必要があります。

そうなると余計にコストがかかってしまうのですが、あえてコンクリートスラブを下げておくのは幾つかの理由があります。

まずはシステムキッチンや洗面台や洗濯機など、水廻りの器具から出る配水管を床下で所定の位置に振りたい、という理由。

マンションなどでは各階に部屋があるので、排水などを下階に落としていくには、シャフトと呼ばれるスペースまで配管を持っていく必要があります。

そのシャフトまで配管を引っ張っていくために床下スペースを使っていく訳です。

もうひとつはユニットバス入口の段差をあまり大きくしないため、という理由。

ユニットバスはある程度コンクリートからの高さが必要になるので、コンクリートに直接床塩ビシートを貼ってしまうと、ユニットバスに入る際にかなりの段差が出来てしまいます。

しかしコンクリートを下げておくことで、その段差を少しだけ、あるいは完全にフラットにすることが出来るというメリットがあるんです。

こうした理由があるため、主にマンションでは床塩ビシートの下地がコンクリートにはならない場合があります。

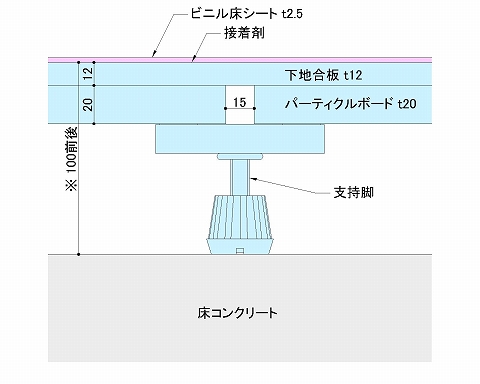

その場合はコンクリートスラブの上に二重床と呼ばれる製品を使用して、その上に床塩ビシートを貼るという納まりになります。

二重床の上に貼られた合板が下地となり、そこに床塩ビシートを接着剤で貼る、というイメージは下図のようなイメージになります。

先ほども書いたように、配水管の納まりなどを考えると、床下にある程度のスペースがあるというのはかなり大きなメリットなんです。

だからこそ、上図のような二重床納まりというのはマンションでは多くなるはずなので、その納まりパターンも覚えておいた方が良いです。

ここで簡単にまとめると、下地はコンクリートか二重床かという違いがあったとしても、その下地に対して接着剤で床塩ビシートを固定する、という流れは変わらない、ということになります。

接着剤の種類は下地の状況によって様々ありますが、納まりの関係性にはあまり関係ないので、気にしなくても良いかなと思います。